Willkommen, Gast ( Anmelden | Registrierung )

|

21.10.2007, 11:04 21.10.2007, 11:04

Beitrag

#1

|

|||||

Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |

QUELLTEXT [url="http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=59714"]FAQ MPU und Rauschmittel: Rauschmittel, Wirkstoffe, Metaboliten; Versuch einer Übersicht[/url] P.S. "FAQ-Verlinkung": V.g. Code einfach markieren, kopieren und in jeweiliges Posting einfügen - fertig ist der Link :-) ________________________________________________________________________________ Drogen und Medikamente im Straßenverkehr Inhalt Einleitung Links zu weiteren, interessanten Informationen Metabolismus – Stoffumwandlungen im menschlichen Körper Cannabinoide - Δ-9-Tetrahydrocannabinol (THC) - 11-Hydroxy-Tetrahydrocannabinol (THC-OH) - THC-Carbonsäure (THC-COOH) Amphetamine - Ecstasy - Amphetamin - Methamphetamin - Ephedrin - MDA - MDMA - MDE - Methylphenidat Kokain Benzodiazepine - Benzodiazepin - Diazepam - Clorazepat - Nordiazepam - Oxazepam - Flunitrazepam Die einzelnen Artikel über die Wirkstoffe sind größtenteils untergliedert in folgende Abschnitte: Synonyme Chemische Gruppe Strukturformel und Stäbchenmodell Vorkommen/Verwendung Aufnahme Nachweis Bewertung Metabolisierung Wirkungen - Wirkungseintritt und -dauer - Symptome - Wirkungsweise - Akute Toxizität - Chronische Toxizität - Entzugserscheinungen Einleitung

Wenngleich zu den meisten Wirkstoffen und Rauschmitteln vielfältige Informationen über das Web verfügbar sind, z.B. zu den Themen:

Dieses Posting sei nun der Startpunkt für einen Thread, der den VP-Usern solche Informationen zur Verfügung stellen soll. Der Thread wird mit einer kurzen Einführung zu den Grundlagen der Reaktionskinetik beginnen, an den sich dann Dossiers zu Wirkstoffen und Rauschmittel anschließen. Wenngleich der „Anfangsbestand“ an Dossiers zunächst noch halbwegs thematisch geordnet sein wird, so werden später Artikel folgen, die erst recherchiert werden, wenn es durch die Fragestellung eines Users nötig wird. Das so entstehende Sammelsurium wird durch ein thematisch sortiertes Inhaltsverzeichnis mit Links auf das konkrete Posting handhabbar. Die Informationen wurden mit großer Sorgfalt zusammengetragen. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass sachliche Fehler gepostet wurden. Eine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen kann deshalb nicht gegeben werden. Die Informationen sind größtenteils im Internet frei verfügbar; sie wurden vom Autor aus Webseiten u.a. von Hochschulen, Instituten, Behörden, Verbänden und Vereinen, sowie von Unternehmen und Privatpersonen zusammengetragen und aus der Sichtweise der Chemikaliensicherheit geordnet und dargestellt. Im Gegensatz zu teilweise sehr guten Zusammenfassungen auf Konsumenten-nahen Websites geht die Diktion aber klar in die Richtung, dass jeglicher Missbrauch von Drogen und Wirkstoffen – auch im Sinne von „Safer Use“ – strikt abgelehnt wird und nicht zu diskutieren ist. Unter diesem Aspekt ist auch die Schilderung der Symptome und Wirkungen in den Wirkstoff-Dossiers zu verstehen: Es ist offensichtlich, dass sowohl die Wirkrichtung selbst, als auch deren Schwere abhängig ist von der Konsumdauer, -frequenz und –menge sowie von individuellen körperlichen oder umfeldbedingten Faktoren. In den Dossiers wird dahingehend weitgehend nicht nach *Risiko* differenziert, sondern im Sinne der Vorgehensweise bei der Chemikaliensicherheit werden die *Gefahren* des Wirkstoffkonsums im Allgemeinen beleuchtet. Analytische Grenzen und gesetzliche Grenzwerte unterliegen dem technischen Fortschritt und können deshalb nur als beispielhafte Angaben betrachtet werden, die in einem konkreten Fall durchaus völlig anders ausfallen können. Auf die Angaben von Quellen wird weitgehend u.a. aus folgenden Gründen verzichtet: Die recherchierten Informationen wurden vom Autor redaktionell überarbeitet, mit anderen Quellen verglichen und thematisch aufbereitet. Insbesondere alle Abbildungen wurden vom Autor selbst erstellt. Wurden hierzu externe Meßdaten verwendet, so wurde die Quelle beschrieben. Nahezu alle Informationen sind über das Web frei recherchierbar und stammen aus einer großen Zahl von Quellen. Fachlich anspruchsvolle Informationen bekommt man über die Verwendung von Suchmaschinen u.a. in Verbindung mit Schlüsselworten wie „Metabolismus“, „Grenzwert“, „forensisch“, „Rechtsmedizin“, „Analytik“, „Pharmakologie“ sowie unter Verwendung chemischer Identifikationsnummern. Die Verlinkung aller bei der Recherche besuchten Websites würde den Rahmen dieses Threads sprengen. Insbesondere die regelmäßige Überprüfung der Gültigkeit dieser Links wäre nicht leistbar. Einige sehr gute Zusammenfassungen sind auf Konsumenten-nahen Websites publiziert. Aus grundsätzlichen Überlegungen möchte der Autor nicht auf solche Websites verlinken. Die ausschließliche Verlinkung Konsum-ablehnender Seiten ist aber auch nicht im Sinne des Autors. Für die Diskussion bestimmter Sachverhalte, Ergänzungen und Berichtigungen des vorliegenden Threads wird ein weiterer Thread eröffnet. Der Diskussions-Thread ist hier: Diskussionen zu "Wirkstoffe, Rasuchmittel, Metaboliten" Mögen die folgenden Artikel dem einen oder anderen User eine Hilfe sein. H.H. Links zu weiteren, interessanten Informationen Infos zur "Geringen Menge" ("Eigenbedarfs-Grenze"). MPU-Beratung und Traditionelle Chinesische Medizin Der Beitrag wurde von Hornblower bearbeitet: 21.10.2017, 11:26 -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung

----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |

||||

|

|

|||||

|

|||||

21.10.2007, 11:11 21.10.2007, 11:11

Beitrag

#2

|

|

Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |

Metabolismus – Stoffumwandlungen im menschlichen Körper

Im menschliche Körper laufen zahllose chemische und biochemische Reaktionen ab: Nährstoffe werden zu körpereigenen Baustoffen umgearbeitet, um Organe und Gewebe aufzubauen, Schadstoffe werden abgebaut und ausgeschieden, komplexe Regelsysteme werden über Botenstoffe realisiert, Energie wird durch Abbau energiereicher Verbindungen gewonnen. Erst durch chemische und biochemische Reaktionen können die komplexen Körperstrukturen aufgebaut werden und erst durch diese Reaktionen können Körperfunktionen ablaufen und gesteuert werden. In diesem Sinne ähnelt der menschliche Körper einer komplexen chemischen Fabrik, in der Rohstoffe angeliefert werden, die anschließend in verschiedenen mehr oder weniger spezialisierten „Betrieben“ umgebaut und verarbeitet werden, in der Stoffe in „Lägern“ auf Vorrat gespeichert werden, bis sie irgendwann benötigt werden, und in der die entstehenden Abfallstoffe irgendwann entsorgt werden. Die „Betriebe“ des Körpers sind verschiedenste Organe, und diese Betriebe haben teilweise „Maschinen“ (z.B. Enzyme), die entweder universell einsetzbar riesige Stoffgruppen mit bestimmten Merkmalen immer auf immer die gleiche Weise verarbeiten, oder die auf hochspezialisierte Weise nur Stoffe mit ganz bestimmter Form und Funktion umwandeln. „Stoffe“ – dies können bsp. Nährstoffe ( z.B. extrahiert aus Nahrung), Wirkstoffe (Medikamente oder Drogen) oder Schadstoffe sein, werden vom Körper über den Verdauungstrakt, das Atemsystem oder durch die Haut aufgenommen. Durch den Blutkreislauf können Stoffe verteilt und zu verschiedenen Organen des Körpers transportiert werden. Bestimmte Stoffe können aufgrund ihrer besonderen Form und Funktionalität in die körpereigenen Regelsysteme eingreifen, und sie können mehr oder weniger schnell selbst chemisch verändert werden. Den Prozess der Stoffumwandlung bishin zur Ausscheidung des Stoffes selbst oder seiner Abbauprodukte nennt man Metabolismus. Jegliche chemische Umwandlung eines Stoffes ändert seine molekulare Form und teilweise auch diejenigen Punkte eines Moleküls, mit denen es mit anderen Strukturen interagieren kann. Anschaulich kann man dies vergleichen mit einem Schlüssel, der in ein Schloß passen muß, um eine Tür zu öffnen: Bei modernen Schlössern reicht eine kleine Macke im Bart des Schlüssels, und das Schloß klemmt. Andererseits können alte, billige Schlösser schon mit einem Dietrich oder einem Stück gebogenen Drahtes geöffnet werden. Der Vergleich ist übrigens gar nicht so aus der Luft gegriffen: Viele biochemische Reaktionen verlaufen unter Beteiligung von Enzymen. Dies sind gewaltige Makromoleküle, die komplexe, dreidimensionale Strukturen aufbauen. Hochspezifische Umwandlungen laufen im Inneren der Enzyme ab; in vielen Fällen gelangen aber nur Reaktanden mit einer ganz spezifischen äußeren Form in das Innere der Moleküle, um dort umgewandelt werden zu können. Ähnlich verhält es sich mit den Wechselwirkungen an großen Strukturen wie Zellwänden, Membranen, etc.: Oftmals ist eine bestimmte, dreidimensionale, äußere Form notwendig, damit ein Stoff an empfindliche Rezeptoren andocken kann. In diesem Sinne verhalten sich die komplexen chemischen Reaktionen innerhalb eines biologischen Organismus nicht anders als Prozesse, die aus der Anschauung technischer Prozesse bekannt sind. Gerade die Interaktion verschiedener Moleküle und Strukturen aber ist das Prinzip, auf dem alle Regelkreise des Körpers, alle Körperfunktionen aufgebaut sind. Ein Fremdstoff, der in den Körper eingeschleust wird, kann solche Regelkreise empfindlich beeinflussen. Durch die Metabolisierung des Fremdstoffes kann aber die äußere Form und Funktionalität entscheidend geändert werden. Auf diese Weise kann sich die Wirksamkeit eines Fremdstoffes deutlich erhöhen (das „Werkzeug“ wird passend geschliffen) oder sie kann gesenkt werden (das „Werkzeug“ nutzt sich ab oder wird beschädigt). Bei der Betrachtung von Wirkung und Nachweis von Medikamenten und Drogen ist der Metabolismus von zentraler Bedeutung: Sobald ein Stoff vom Körper aufgenommen wird, beginnt der Prozess der Metabolisierung, d.h. der Stoff wird abgebaut. Dies kann durch chemische Umwandlung erfolgen, oder es erfolgt durch einfache Ausscheidung. Beide Methoden erfolgen stoffspezifisch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, und sowohl Stoff als auch Abbauprodukte wirken verschieden und werden auch verschieden in die Körperregionen verteilt. In manchen Fällen erscheinen die Ursachen-Wirkungsbeziehungen einfach (Ursache: Stoffkonzentration; Wirkung: Offensichtliche Beeinflussung der Körperfunktionen), in anderen Fällen sind die Wechselwirkungen so komplex, dass das Verständnis der Ursachen-Wirkungsbeziehungen beliebig schwierig wird. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung

----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |

|

|

|

21.10.2007, 14:39 21.10.2007, 14:39

Beitrag

#3

|

|

Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |

Um Einblicke in die Problematik der Metabolisierung von Wirkstoffen und Drogen zu bekommen, ist eine grundlegende Vorstellung von den Gesetzmäßigkeiten der chemischen Reaktionskinetik hilfreich. Anhand eines einfachen Modells sollen im Folgenden einige Prinzipien erläutert werden.

Die Menge eines Stoffes in einer Lösung wird durch die Größe „Konzentration“ beschrieben, die für unsere Zwecke in der Form definiert sei: Konzentration = Masse des Stoffes pro Flüssigkeitsvolumen C = m / V Wenn wir von der Messgröße „Konzentration“ sprechen, ist es für die Betrachtung eines Stoffes im Körper stets wichtig, das Medium zu definieren: Für das Medium „Blut“ gelten andere Bewertungsmaßstäbe als bsp. für das Medium „Urin“ – einfach schon deshalb, weil die Funktion dieser Medien in der „chemischen Fabrik Körper“ völlig verschieden sind: Das Blut übernimmt die Funktion des universellen Transportsystems, der Urin ist der Abfalltank der Kläranlage. Wenn wir von einem Messwert von 1 ng/ml Stoff im Blut sprechen, so bedeutet dies bei 5 Litern Blut, dass sich 5000 ng Stoff im Blutkreislauf befinden, der möglicherweise von den Nieren herausgewaschen und im Urin angereichert werden kann. Die Maßeinheit für solche Konzentrationsangaben ist für Laien etwas ungewohnt, was häufig zu falschen Vorstellungen der Mengen führt, über die gesprochen wird. Die gebräuchlichen Vorsilben sollen deshalb erläutert werden:

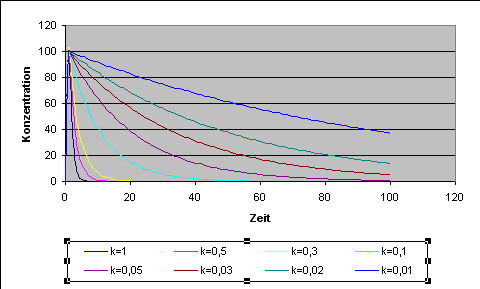

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie abwegig eine häufig zu hörende Argumentation ist, ein Mensch würde nur wenig Wirkstoff in seinem Fettgewebe speichern, weil er besonders schlank sei: Nehmen wir an, um einen Blutspiegel von 30 ng/ml Wirkstoff zu halten (bezogen auf THC-COOH wäre man da sicher im Bereich des gelegentlichen Cannabis-Konsums), also 30 ng/ml * 5 l Blut = 150000 ng, sei die 100fache Menge im Fettgewebe nötig; dies wären dann 300 µg * 50 = 15000 µg = 15 mg – also 15 Tausendstel Gramm. Selbst ein schlanker Mensch wird seine 5 % Fett haben, dies wären bei 60 kg Körpergewicht immerhin 3 kg Fettgewebe. In 3000 Gramm Zucker (3 Packungen aus dem Supermarkt) allerdings lassen sich 15 Tausendstel Gramm Salz bequem verstecken. Reagiert ein Stoff in einem System ab, so wird seine Konzentration in diesem System abnehmen. In erster Näherung lässt sich die Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit beschreiben durch die Beziehung: C(t) = Co * exp( -k * t ) Mit: C(t): Konzentration zum Zeitpunkt t Co : Konzentration zum Zeitpunkt null, also Ausgangskonzentration t : Vergangene Zeit k : Reaktionsgeschwindigkeit  Die Abbildung zeigt den Konzentrationsverlauf eines Stoffes mit punktueller Aufnahme zum Zeitpunkt to = 1. Obwohl die Reaktionsgeschwindigkeit in der obigen Gleichung als Konstante angenommen wird, fällt auf, dass die zu Beginn des Betrachtungszeitraumes sehr hohe Eliminationsrate mit fortschreitender Zeit kontinuierlich abnimmt: Während im Zeitraum von t = 1 bis t = 6 die Konzentration um fast 78 Einheiten abnimmt, sind es im gleichen Zeitraum von t = 20 bis t = 25 nur noch 0,26 Einheiten. Dieses Verhalten ist typisch für natürliche Abbauprozesse: Damit ein Molekül abgebaut wird, muß es einen bestimmten Zustand erreichen, es muß z.B. einen Reaktionspartner finden oder in das Wirkzentrum eines Enzyms gelangen. Aus statistischen Gründen erlangen bei einer großen Anzahl abzubauender Moleküle zu einem gegebenen Zeitpunkt mehr Moleküle den Zustand des Reaktionseintritts, als dies bei einer kleineren Menge der Fall ist. Dieses Phänomen wird anschaulich, wenn wir es in unsere Erfahrungswelt übertragen: Gegeben sei eine Hauptstraße in einer Stadt, an der immer an der gleichen Stelle und ohne Unterbrechung 10 Polizisten eine allgemeine Alkoholkontrolle bei den vorbeifahrenden Autofahrern durchführen. Als gute Beamte gehen sie dabei nach einem Standardverfahren vor, kontrollieren stets ausgeschlafen, ohne zu ermüden und mit gleicher Akribie, ohne irgendwelche Fahrer zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Ab und an ziehen sie einen alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr, und am Abend können Sie ihre Quote ermitteln. Was werden sie feststellen? Normalerweise werden sie immer mehr oder weniger die gleiche Quote erreichen – doch zu Karneval springt die Quote nach oben. Warum? Waren die Polizisten zum Rosenmontag besonders motiviert? Nein – der Anteil an alkoholisierten Fahrern war einfach nur höher und die zufällige Trefferquote ist so bei gleichem Arbeitseifer einfach nur höher. Der Einfluß der Reaktionsgeschwindigkeit k auf den Abbau wird aus der folgenden Abbildung ersichtlich:  Der Verlauf der Abbaukurve wird maßgeblich durch den Parameter k Beeinflußt. Je größer die Reaktionsgeschwindigkeit, desto steiler verläuft die Kurve und desto schneller ist ein bestimmtes Konzentrations-Niveau erreicht. In der Praxis kann die Reaktionsgeschwindigkeit k von einer Vielzahl Faktoren abhängen. Einerseits beeinflussen physikalische Randbedingungen wie die Temperatur oder die Durchmischung die Reaktionsgeschwindigkeit, andererseits ist sie eine stoffspezifische Größe und wird entscheidend durch die Aktivierungsenergie einer Reaktion bestimmt ( siehe auch: Gefahrenerkennunges-Thread ). -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung

----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |

|

|

|

22.10.2007, 19:33 22.10.2007, 19:33

Beitrag

#4

|

|

Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |

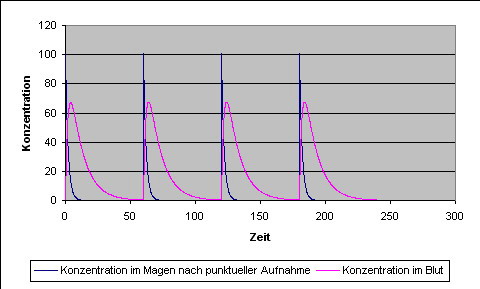

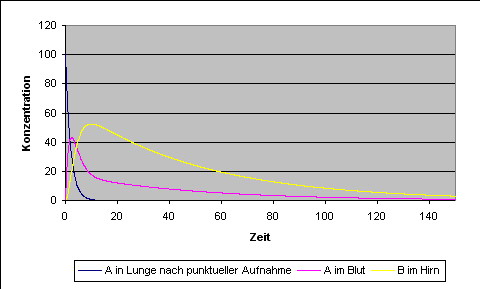

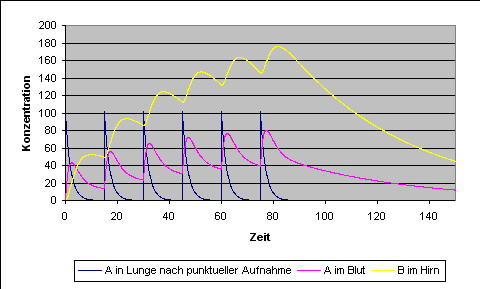

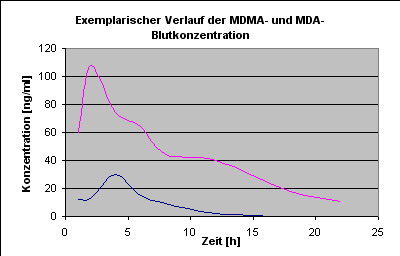

In der Praxis sind die Reaktionssysteme im Allgemeinen bedeutend komplexer als unsere bisherigen Betrachtungen. Die Aufnahme eines Stoffes ist weniger scharf punktuell, und insbesondere die Konzentration der Metaboliten, die ihrerseits weiterreagieren können, ist durch einen kontinuierlichen Zustrom gekennzeichnet. Deshalb erweitern wir nun unser Modell um eine solche Folgereaktion: Der Stoff A wird punktuell in einem „Vorratsbehälter“ aufgenommen (z.B. Verdauungstrakt oder Lunge), geht von dort schnell in den Blutkreislauf über, aus dem er dann durch weitere Metabolisierung langsamer eliminiert wird.

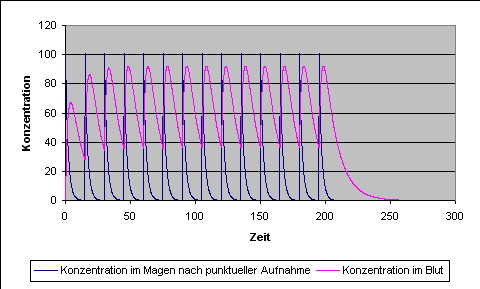

Die Kurve für die Blutkonzentration ist typisch für den Konzentrationsverlauf nach einer Wirkstoffgabe: Je nach Resorptionsgeschwindigkeit steigt die Konzentration mehr oder weniger schnell an, durchläuft ein Maximum und sinkt dann mit dem bekannten exponentiellen Verlauf wieder ab. Häufig kann man für einen Wirkstoff eine Wirkschwelle festlegen, d.h. es gibt eine Konzentrationsschwelle, ab der eine offensichtliche Wirkung des Stoffes feststellbar ist. Sei diese Schwelle in unserem Modell bsp. 20, so kann man bestimmen, ab welchem Zeitpunkt nach der Aufnahme die Wirkung einsetzt (in unserm Modell in etwa bei t = 1,5 nach Aufnahme), wann sie ihr Maximum erreicht und wann sie so weit nachgelassen hat, bis sie nicht mehr feststellbar ist (etwa bei t = 29 nach Aufnahme). Solche Daten sind. bsp. nützlich, um zu bestimmen, ab wann und wie lange ein Schmerzmittel wirkt, aber auch, um zu wissen, wann ein Mensch aufgrund Drogeneinwirkung nicht fahrfähig ist. Ebenso wird klar: Ist die Aufnahme- und Abbaurate eines Stoffes bekannt, so kann aus zwei Messpunkten auf Zeitpunkt und Menge der Aufnahme zurückgerechnet werden. Wenngleich unsere Modellbetrachtungen die Realität nur in grober Näherung abbilden, so hat sie doch den Vorteil, dass die Tabellenkalkulation sich im Gegensatz zu einem realen Probanden nicht beschwert, wenn man ihr mehrmals hintereinander Drogen appliziert und dann über Tage hinaus alle 10 Minuten Blut abzapft. Insofern nutzen wir die Gelegenheit und dehnen unsere Betrachtungen nun auf chronischen Konsum aus: Bei gleich bleibenden Modellparametern werden nun alle 50 Zeiteinheiten erneut 100 Konzentrationseinheiten Wirkstoff zugeführt:  Es ergibt sich eine Art Sägezahnkurve; das Applikationsintervall ist aber noch so gewählt, dass die Wirkstoffkonzentration sich nahezu vollständig abbauen kann. verkürzt man nun die Pausen zwischen der Applikation auf ein Viertel, so ändert sich der Verlauf der Wirkstoffkonzentration im Blut markant:  Neuer Wirkstoff wird zugeführt, noch bevor der alte Wirkstoff vollständig eliminiert werden konnte. Dies führt dazu, dass der Wirkstoff allmählich akkumuliert, bis ein Konzentrationsniveau erreicht ist, an dem die Abbaurate gleich der Zufuhrrate ist. Das Konzentrationsminimum liegt permanent über der oben angenommenen Wirkschwelle und das Konzentrationsmaximum liegt deutlich über dem Maximum des einmaligen Konsums. Letzteres führt dazu, dass auch nach begonnener Abstinenz der Zeitraum größer wird, bis die Wirk- oder auch die Nachweisgrenze wieder erreicht ist. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung

----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |

|

|

|

23.10.2007, 20:07 23.10.2007, 20:07

Beitrag

#5

|

|

Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |

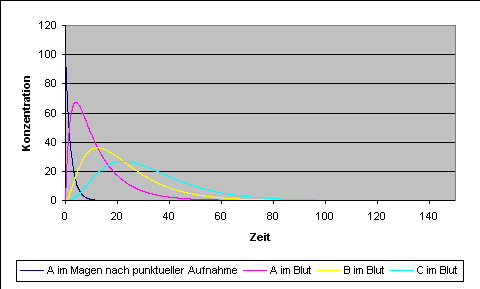

Um eine Metabolisierung zu simulieren, die über mehrere Reaktionsstufen verläuft, kann man das Modell entsprechend erweitern. Im Folgenden werde wiederum der Stoff A punktuell aufgenommen, er wandert schnell in die Blutbahn und wird dort zu B, dieses wiederum zu C umgewandelt, der Einfachheit halber alles mit gleicher Reaktionsgeschwindigkeit:

Deutlich erkennbar ist, dass die Konzentrationsverläufe flacher werden, je weiter hinten der Metabolit in der Reaktionsfolge steht. Zwar sinkt das Maximum, der Zeitpunkt, bis zu dem eine Nachweisschwelle unterschritten wird, wird aber immer weiter nach Hinten verschoben. Ursache für diesen Effekt ist die „logistische Kette“, die sich aufbaut: Jede Reaktionsstufe wird zu einer Art Speicher, der die Zufuhr von Reaktanden „streckt“. Dies führt bei chronischem Konsum zu einer beachtlichen Akkumulation der Stoffe auf allen Metabolisierungs-Stufen, was nach eintretender Abstinenz zu langen Zeiträumen mit hohen Reststoffkonzentrationen führen kann: Das Modell wird komplexer, wenn man Rückkopplungseffekte einbaut: Der Stoff A werde wieder punktuell zugeführt und mit den gleichen Geschwindigkeiten wie zuvor in den Blutkreislauf aufgenommen und dort abgebaut. Gleichzeitig aber wandere er schnell in einen Puffer (z.B. die Hirnsubstanz beim THC), der dann wiederum etwas langsamer den Stoff unverändert wieder ins Blut zurückgibt.  Durch den zweiten „Reaktionsweg“, die Pufferung im Gehirn, vergrößert sich anfangs die Abbaurate des Stoffes aus dem Blut. Einerseits liegt dadurch das Konzentrationsmaximum niedriger, andererseits ist die Eliminierungsgeschwindigkeit hoch. Irgendwann jedoch weist die Abbaukurve einen auffälligen „Knick“ auf: An dieser Stelle wirkt sich der Rückstrom aus dem Puffer ins Blut signifikant aus. Im folgenden fällt die Konzentration des Wirkstoffes deutlich langsamer ab, als dies bei den bisherigen Betrachtungen der feststellbar war. Dieser Effekt wir noch deutlich dramatischer bei regelmäßiger Wirkstoff-Zufuhr:  Es ist klar erkennbar, wie sich der Puffer kontinuierlich aufbaut. Durch den gebildeten Vorrat nach der regelmäßigen Zufuhr ist auch der Rückstrom aus dem Puffer in den Blutkreislauf entsprechend hoch, sodaß die eigentlich Abbaukurve des Stoffes A im Blut entsprechend flach verläuft. In der Praxis bedeutet dies, dass bei einem solchen System auch nach Abstinenz sehr lange eine hohe Wirkstoffkonzentration feststellbar ist, wohingegen nach nur einmaliger Exposition der Messwert schnell unter die Nachweisgrenze fallen kann. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung

----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |

|

|

|

24.10.2007, 18:59 24.10.2007, 18:59

Beitrag

#6

|

|

Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |

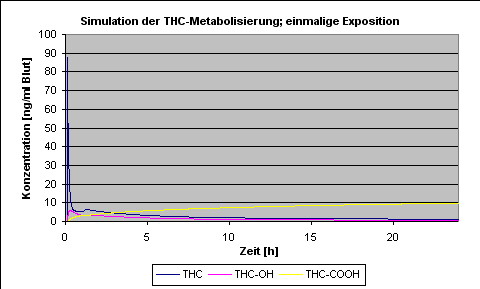

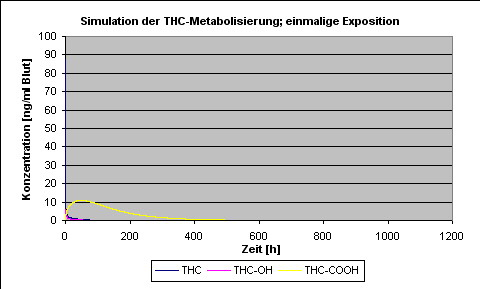

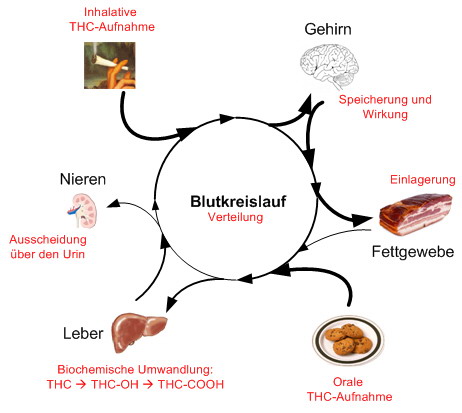

Versucht man mit dieser einfachen Methodik den Metabolismus des THC nachzubilden, wird selbst dieses Modell sehr komplex:

THC wird auf inhalativem Wege sehr schnell in den Blutkreislauf aufgenommen. Aus dem Blut wandert der Stoff zunächst schnell in das Gehirn, etwas langsamer zur biochemischen Umwandlung zum THC-OH in die Leber und ebenso ins Fettgewebe. Die Hirnmasse gibt aufgenommenes THC bei sinkender Konzentration wieder schnell ins Blut ab, das Fettgewebe jedoch nur sehr langsam. Ähnliche Zusammenhänge gelten entsprechend für den Primärmetaboliten THC-OH und ebenso für den Sekundärmetaboliten THC-COOH, welcher dann selbst aber kaum weiter abgebaut, sondern langsam über den Urin ausgeschieden wird. Um dieses System zu simulieren, wird ein Excel-Sheet aufgebaut, mit dem zu einem gegebenen Zeitpunkt aus den Konzentrationsdaten des vorhergehenden Zeitpunktes die Konzentrationsänderungen für die jeweilige Komponente und den jeweiligen Aufenthaltsort und damit die neuen Konzentrationen berechnet werden. Zeitintervall zwischen den „Messpunkten“ ist für die erste Stunde 0,01 h, danach 0,1 h. Für die Reaktionsgeschwindigkeiten wurden folgende Parameter gewählt: THC (Lunge) --> THC (Blut): k = 20 THC (Blut) --> THC (Hirn): k = 10 THC (Blut) --> THC (Fett): k = 2 THC (Blut) --> THC-OH (Blut): k = 1 THC (Hirn) --> THC (Blut): k = 1 THC (Fett) --> THC (Blut): k = 0,1 THC-OH (Blut) --> THC-OH (Hirn): k = 0,2 THC-OH (Blut) --> THC-OH (Fett): k = 0,2 THC-OH (Blut) --> THC-COOH(Blut): k = 2 THC-OH (Hirn) --> THC-OH (Blut): k = 2 THC-OH (Fett) --> THC-OH (Blut): k = 1 THC-COOH (Blut) --> THC-COOH (Hirn): k = 5 THC-COOH (Blut) --> THC-COOH (Fett): k = 2 THC-COOH (Blut) --> THC-COOH(Urin): k = 0,05 THC-COOH (Hirn) --> THC-COOH (Blut): k = 10 THC-COOH (Fett) --> THC-COOH (Blut): k = 0,5 Die Reaktionsgeschwindigkeiten basieren nicht auf wissenschaftlichen Grundlagen, sondern wurden willkürlich so gesetzt, daß das Ergebnis der Simulation entfernt der Realität angenähert wird. Die Simulation erhebt nicht den Anspruch, die reale Metabolisierung abzubilden, sondern soll ausschließlich dem Verständnis der grundlegenden Prinzipien dienen. Für einmalige Exposition (Dosis für den Startwert und ggf. für Folgeexposition ist jeweils 100) gelangt man mit dem beschriebenen Modell zu folgenden Konzentrationsverläufen:   In diesem kurzen Beobachtungsintervall werden nun auch schon die Grenzen unseres einfachen Modells deutlich: Während der Konzentrationsverlauf für THC und THC-OH halbwegs der Realität nahe kommt, wird der Verlauf der THC-COOH-Kurve nicht ganz korrekt wiedergegeben: Der Konzentrationsanstieg zu Beginn ist zu flach, die folgende Abbauphase ist ebenfalls zu langsam. Ein entscheidender Faktor mag sein, dass die „applizierte Dosis“ im Vergleich zur Realität viel zu gering ist; bei einer Korrektur sind dann als Folge die Reaktionsgeschwindigkeiten und die Berechnungsintervalle anzupassen, was mit einem Excel-Sheet nicht mehr vernünftig leistbar ist. Die Verfeinerung des Modells hätte sicherlich den Aufwand einer Studienarbeit. Nichtsdestotrotz reicht das Modell, um die Unterschiede zwischen gelegentlichem und regelmäßigem Konsum zu erläutern. Halbwegs an die Realität angenähert sind die Verläufe für THC und den Primärmetaboliten THC-OH. Das THC erreicht sehr schnell sein Maximum und fällt dann auch recht schnell wieder ab. Nach ca. 20 h ist das Null-Niveau nahezu erreicht. Besondere Beachtung verdient übrigens das kleine Neben-Maximum der THC-Kurve, ca. bei t = 1: Dieses Neben-Maximum resultiert aus dem THC-Rückstrom aus der Hirnmasse zurück in den Blutkreislauf. Wenngleich ein solches Phänomen auch in der Literatur berichtet wird, überlässt der Autor es den Mathematikern, zu beurteilen, ob dieser Effekt real oder ein Artefakt der Excel-Methode ist. Die Blutkonzentration des Primärmetaboliten zeigt einen typischen Verlauf und ist im Vergleich zum THC durchweg sehr gering, weil das THC-OH zum größten Teil schnell weiter zur Carbonsäure aufoxidiert wird. Trotz der relativ geringen Konzentration liegt die Brisanz des THC-OH aber in der ca. dreifach höheren psychoaktiven Wirksamkeit. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung

----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |

|

|

|

25.10.2007, 22:07 25.10.2007, 22:07

Beitrag

#7

|

|

Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |

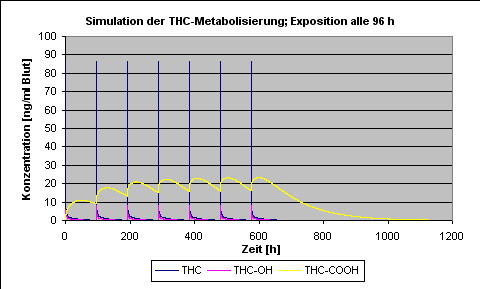

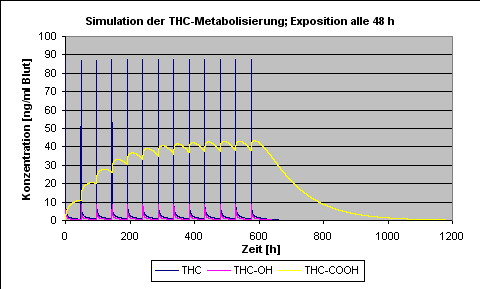

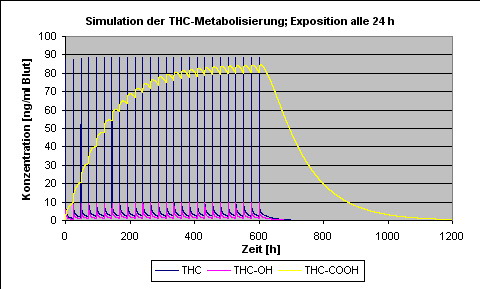

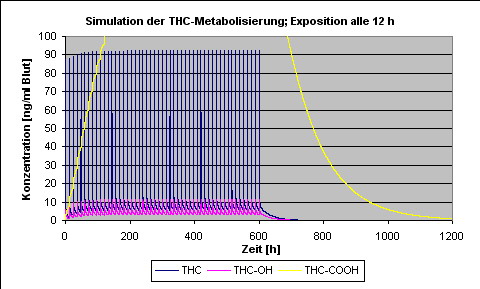

Wie ändert sich Stoffverteilung bei chronischer THC-Exposition? Die folgende Abbildung zeigt die Konzentrations-Verläufe bei THC-Zufuhr alle 96 h (4 Tage):

Die Kurven für THC und THC-OH verlaufen nach jeder neuen Exposition in etwa gleich. Dem System wird genug Zeit gelassen, die primären Wirkstoffe abzubauen. Die Wirkschwelle wird regelmäßig unterschritten, bevor die nächste Exposition folgt. Anders verhält es sich mit der THC-COOH-Kurve: Hier baut sich eine Pufferkapazität auf, bis die Zufuhrrate der Abfuhrrate entspricht und sich so ein dynamisches Gleichgewicht bei ca. 23 ng/ml ergibt – einer Marke im Bereich des „gelegentlichen Konsums“. Werden die Expositionspausen halbiert, ergibt sich folgendes Bild:  Die Primärmetaboliten können noch immer nahezu vollständig abgebaut werden. das dynamische Gleichgewicht für die Carbonsäure liegt nun schon doppelt so hoch, bei ca. 44 ng/ml, aber noch immer im Bereich des „gelegentlichen Konsums“. Werden die Expositionspausen nochmals halbiert (tägliche Zufuhr von THC), beginnt sich die Situation zu ändern:  Die Expositionspausen sind nun nicht mehr lang genug, alsdaß die primären Wirkstoffe noch vollständig abgebaut werden könnten. Über die ersten 4-5 Expositionen steigt das Maximum der THC-Konzentration an und die Minima liegen deutlich erkennbar über dem Nullwert. Die Gleichgewichtskonzentration für den Langzeitmarker THC-COOH pendelt sich bei 80-85 ng/ml ein, was dem Kriterium für „regelmäßigen Konsum“ nach Daldrup entspricht. Die Situation verschärft sich ein weiteres mal, wenn die Expositionsfrequenz erneut verdoppelt wird:  Die THC-Konzentration liegt nun permanent auf relativ hohem Niveau und auch die Konzentration des THC-OH ist erstaunlich hoch. Ein realer Proband stünde nun permanent unter Wirkstoff. Die Gleichgewichtskonzentration des Langzeitmarkers stellt sich bei knapp 170 ng/ml ein. Wenngleich die THC-Simulation „aus dem Ärmel geschüttelt“ ist und nicht auf realen Daten und seriösen Untersuchungen beruht, lassen sich dennoch folgende Prinzipien veranschaulichen:

Variiert man die Parameter für die Reaktionsgeschwindigkeiten, so kann durch chronische Exposition schon auf den Stufen des THC und THC-OH eine beachtliche Menge Wirkstoff gepuffert werden, sodaß selbst nach beginnender Abstinenz die Konzentration an THC-COOH noch steigt. Ein solcher Effekt könnte erklären, warum in manchen realen Fällen die Analysenwerte trotz Abstinenz noch erstaunlich lange sehr hoch ausfallen. In der Realität wird das Wechselwirkungssystem für die Metabolisierung des THC noch weitaus komplexer sein, als hier in diesem einfachen Modell dargestellt. Die Reaktionsgeschwindigkeiten für die einzelnen Metabolisierungs-Schritte werden vermutlich durch individuelle körperliche Faktoren beeinflusst. Immerhin sollte aber deutlich werden, wie abwegig die Hoffnung mancher Konsumenten ist, aufgrund ihres Körpergewichtes auf einen guten Stoffwechsel und einen besonders schnellen Abbau der Analyten zu schliessen. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung

----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |

|

|

|

26.10.2007, 15:01 26.10.2007, 15:01

Beitrag

#8

|

|

Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |

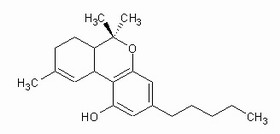

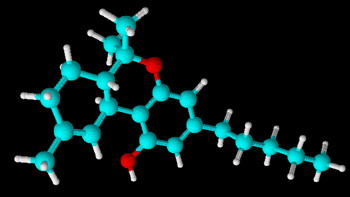

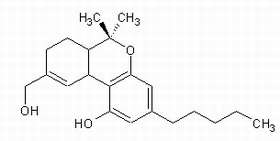

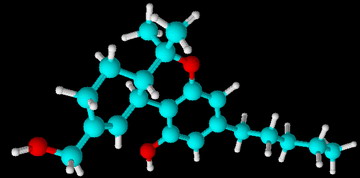

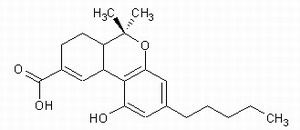

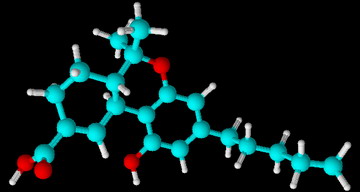

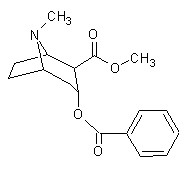

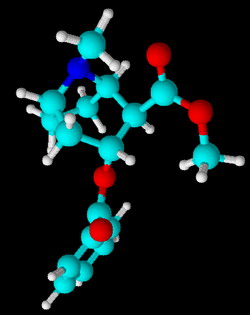

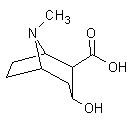

Δ-9-Tetrahydrocannabinol

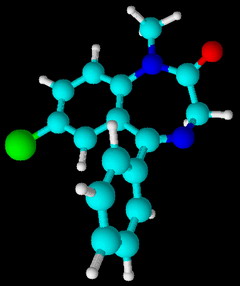

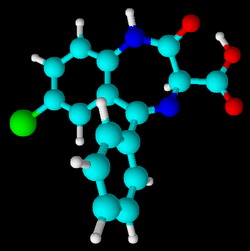

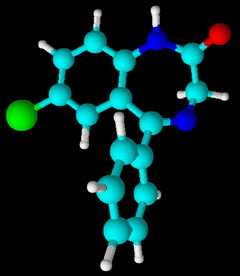

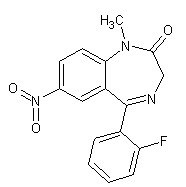

CAS-Nr.: 1972-08-3 RTECS-Nr.: HP8225000 Synonyme: THC, 6,6,9-Trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol Die Bezifferung der einzelnen Positionen geht häufig, teilweise aus historischen Gründen, teilweise aus mangelnder Kenntnis der chemischen Nomenklaturregeln, durcheinander. Für die Cannabinoide wird in diesem Artikel die nach Quadrantenregel richtige Bezifferung verwendet. Marinol Chemische Gruppe: Cannabinoide Strukturformel und Stäbchenmodell:   Vorkommen/Verwendung: THC ist der hauptsächliche, psychoaktive Inhaltsstoff der Cannabispflanze, wobei der Gehalt an THC sowohl von der Pflanzensorte, als auch vom Pflanzenteil abhängig ist:

Der Einsatz zu therapeutischen Zwecken ist vielfältig, wobei i.d.R. synthetisches Cannabinol verwendet wird (bsp. Nabilon, Dronabinol): Das Cannabinoid vermindert Schmerzreaktionen und wird als Betäubungsmittel eingesetzt. Begleitend zu Krebstherapien mit Cytostatika oder Bestrahlungen, oftmals auch bei HIV-infizierten Personen, findet es Verwendung als Antiemetikum, um Übelkeit und Erbrechen zu bekämpfen. Die appetitanregende Wirkung wird auch gegen Anorexie und Kachexie angewendet. THC wirkt als Antikonvulsivum bei spastischen Anfällen. Bei Glaucom-Patienten kann THC den Augendruck senken. Aufnahme: Die missbräuchliche Einnahme erfolgt überwiegend inhalativ (Rauchen; Tabak wird mit Cannabis zu einem Joint verarbeitet), mitunter aber auch oral (Beimengung in Getränken, Speisen und Gebäck). Die Einzeldosis bei inhalativer Aufnahme beträgt ca. 15 mg THC, wobei das nicht durch die Verbrennung pyrolysierte THC (20-80 %) rasch und nahezu vollständig resorbiert wird. Um die gleiche Wirkung bei oraler Aufnahme zu erzeugen wie beim Rauchen, wird ca. die dreifache Menge an THC benötigt. Nachweis: Nachweisgrenzen, Cut-Offs und Schwellenwerte hängen vom Analysenverfahren, dem Stand der Technik und zahlreichen Randbedingungen ab. Hier angegebene Grenzwerte können deshalb nur als ungefährer Anhalt dienen und sind nicht verbindlich. Der Nachweis von Cannabis-Konsum ist stark abhängig von Frequenz, Dosis und Dauer des Konsums sowie den individuellen körperlichen Voraussetzungen des Probanden. Insbesondere bei chronischen, schweren Konsumenten können erstaunlich lange sehr hohe Konzentrationen auch von aktivem THC in Blut und Urin nachgewiesen werden. Das unmetabolisierte THC wird normalerweise relativ schnell abgebaut und dient deshalb dem Nachweis zeitnahen Konsums. Nachweisbarkeit im Urin: 1-8 Wochen Positiver Befund bei qualitativen Urin-Nachweisen für THC-COOH: < 20 ng/ml Exemplarischer Cut-Off für Urin: 15 ng/ml Weitere Infos zu Nachweisgrenzen: Positiver Befund („berauschte Fahrt“) bei quantitativen Blutanalysen: 1 ng/ml; die analytische Nachweisgrenze liegt niedriger. Haaranalyse: Positiver Befund bei 0,02-0,20 ng/mg Haar routinemäßig möglich. Die GTFCh (2009) gibt folgende Nachweisgrenzen für forensische Erfordernisse an (die Serum/Plasma-Werte erfüllen die Vorgaben der Grenzwertkommission bzgl. § 24a (2) StVG): Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) --> 1 ng/ml (Serum/Plasma), 0,02 ng/mg (Haare) Delta-9-Tetrahydrocannabinol-9-carbonsäure (THC-COOH) --> 10 ng/ml (Serum/Plasma; bei bestimmten Fragestellungen tiefer), 10 ng/mg (Urin, nach Hydrolyse) Bei der Haaranalyse liegt die Mindestanforderung für die Nachweisgrenze für forensische Zwecke bei 0,02 ng/mg THC; meistens beträgt der Gehalt weniger als 1 ng THC, nur in Einzelfällen übersteigt der Gehalt 5 ng. THC-OH konnte bisher in Haaren nicht nachgewiesen werden (Nachweisgrenze 250 pg/mg), und THC-COOH liegt im pg- bis fg-Bereich vor. Für weitere Infos zur Haaranalyse von Cannabinoiden s. Blutalkohol 2010 Seite 1 bis 9 (Seite 38 des pdf). Praktische Erfahrungen:

Praktische Erfahrungen aus dem Board MPU und Rauschmittel: Bewertung des Konsumverhaltens: S --> Selten (etwa 1x im Monat) M --> Mehrmals im Monat O --> Oft (jedes Wochenende oder öfter) R --> Regelmäßig N --> Nicht bekannt Zeit/h | THC | THCCOOH | THCOH | Bewertung 00,5 | 22,0 | 130,0 | 5,8 | O 00,5 | 5,3 | 57,0 | | R 01,0 | 8,2 | 83,0 | 4,6 | O 01,0 | 8,0 | 18,0 | 2,0 | R 01,0 | 21,0 | 72,0 | 8,0 | R 01,0 | 71,0 | 136,0 | | R 01,5 | 6,1 | 38,0 | | R 01,5 | 11,3 | 96,0 | 4,3 | R 01,5 | 8,75 | 60,3 | 5,2 | R 01,5 | 3,0 | 11,0 | 1,4 | M 01,5 | 12,0 | 25,0 | 5,1 | S 02,0 | 2,8 | 35,7 | | M 02,0 | 6,0 | 28,0 | 3,0 | R 02,5 | 2,5 | 09,3 | 0,6 | O 03,0 | 1,2 | 57,0 | | R 03,0 | 29,8 | 150,5 | 9,2 | R 03,0 | 4,5 | 28,0 | 3,4 | R 03,0 | 8,1 | 126,0 | | R 03,0 | 5,7 | 38,9 | 2,4 | R 04.0 | 10,8 | 73,0 | 3,1 | O 04,0 | 2,5 | 35,0 | 1,0 | R 04,0 | 3,6 | 61,7 | 2,1 | M 04,5 | 2,9 | 39,0 | 0,6 | R 04,8 | 1,3 | 18,0 | 0,97 | M 06,0 | 3,7 | 49,0 | 1,8 | O 06,0 | 3,0 | 50,0 | 0,7 | R 07,5 | 1,0 | 20,0 | 0,5 | S 07,5 | 2,2 | 55,0 | 0,68 | R 08,0 | 8,0 | 100,0 | 3,0 | R 09,5 | 3,5 | 43,0 | 1,7 | R 09,5 | 11,0 | 110,0 | 4,8 | R 10,0 | 5,0 | 78,0 | | M 10,0 | 12,0 | 162,0 | 4,7 | R 10,0 | 2,7 | 46,0 | 1,9 | O 10,5 | 7,1 | 80,0 | 4,1 | O 10,5 | 9,7 | 114,0 | 4,7 | R 11,0 | 1,2 | 23,0 | 0,8 | O 12,0 | 3,6 | 66,3 | 1,4 | S 12,0 | 0,8 | 69,0 | | R 12,5 | 2,2 | 150,0 | | N 13,0 | 1,1 | 10,0 | 0,63 | R 13,0 | 1,0 | 04,9 | | O 13,5 | 1,0 | 07,9 | 0,2 | N 14,0 | 2,8 | 107,0 | | R 14,0 | 2,7 | 127,0 | | O 14,0 | 11,8 | 68,9 | | R 14,5 | 0,0 | 03,0 | 0,0 | M 15,0 | 3,3 | 59,0 | 2,1 | R 15,0 | 2,7 | 43,0 | 0,9 | R 15,0 | 7,8 | 103,3 | 1,6 | R 15,0 | 1,4 | 23,0 | 0,3 | O 15,0 | 1,0 | 18,0 | | R 16,0 | 1,0 | 09,0 | | O 16,0 | 4,9 | 83,3 | | R 16,0 | 1,6 | 26,1 | | N 16,0 | 1,3 | 15,0 | | O 16,0 | 0,6 | 06,1 | | R 17,0 | 12,0 | 304,0 | | R 18,0 | 3,1 | | | R 18,0 | 2,5 | 41,5 | 1,4 | R 18,0 | 0,7 | 09,9 | | O 18,0 | 2,1 | 34,0 | | R 18,5 | 1,6 | 20,8 | | O 19,0 | 1,8 | 16,5 | | O 20,0 | 2,5 | 42,1 | 1,3 | N 20,0 | 2,9 | 45,0 | 1,4 | R 20,0 | 8,9 | 209,2 | | R 21,0 | 2,1 | 18,4 | | O 23,0 | 1,5 | 14,0 | 0,6 | R 24,0 | 1,0 | 21,0 | | N 24,0 | 3,0 | 50,0 | | R 24,0 | 1,5 | 10,0 | | R 26,0 | 2,1 | 26,0 | | M 27,0 | 0,4 | 05,4 | | O 28,0 | 0,9 | 20,5 | | R 36,0 | 3,5 | 58,0 | 1,4 | R 36,0 | 0,7 | 08,0 | | M 38,0 | 2,06 | | | R 45,0 | 3,0 | 24,0 | 0,0 | N 72,0 | 3,4 | 46,9 | 2,1 | M 72,0 | 4,0 | 55,0 | 1,1 | O 104, | 2,4 | 15,9 | 0,4 | R 120 | 3,7 | 16,0 | 0,7 | N Der Beitrag wurde von Hornblower bearbeitet: 06.05.2021, 12:09 -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung

----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |

|

|

|

27.10.2007, 17:07 27.10.2007, 17:07

Beitrag

#9

|

|||||

Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |

Bewertung:

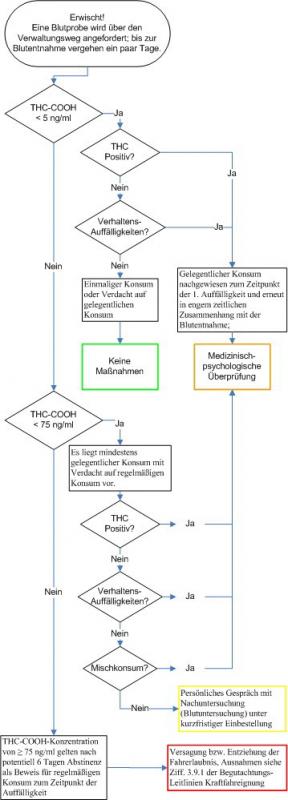

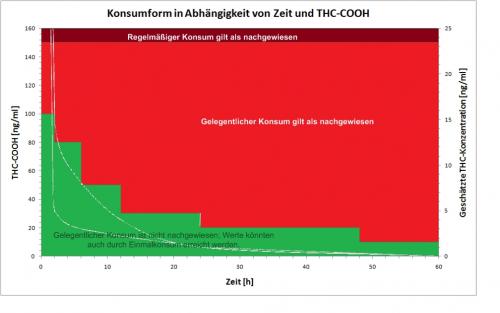

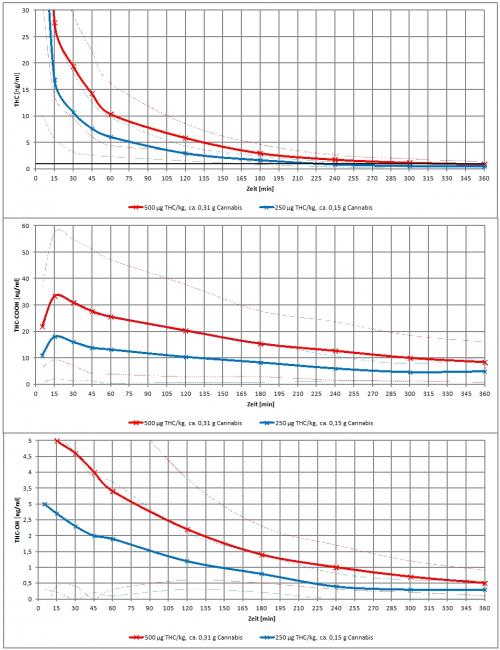

Gem. §11 FeV, Abs. 1, in Verbindung mit Anlage 4, Punkt 9.2.1. erfüllt ein Bewerber nicht die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen, wenn er regelmäßig Cannabis einnimmt. Eine Eignung ist aber nach Punkt 9.2.2. gegeben, wenn der Konsum nur gelegentlich stattfindet und Trennung von Konsum und Fahren sowie kein zusätzlicher Gebrauch von Alkohol oder anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen, keine Störung der Persönlichkeit und kein Kontrollverlust auftritt. Cannabis ist in der Anlage I zum BtmG aufgelistet; die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens kann somit angeordnet werden, wenn der Betroffene Cannabis im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes widerrechtlich besitzt oder besessen hat. Ein Bezug zum Straßenverkehr ist dabei unerheblich. Die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens kann nach §11 FeV, Abs. 1 angeordnet werden, wenn gelegentliche Einnahme von Cannabis vorliegt und weitere Tatsachen Zweifel an der Eignung begründen. Nach festgestellter Nichteignung kann durch Entgiftung bzw. Entwöhnung und nachgewiesener einjähriger Abstinenz die Eignung wiederhergestellt sein. Cannabis, in Form nachgewiesenen THCs, ist ein berauschendes Mittel im Sinne der Anlage zum §24a StVG. Aufgrund des komplexen Metabolismus ist die Aufstellung einer Ursachen-Wirkungsbeziehung analog zum Alkohol problematisch. Insofern gibt es keinen Grenzwert für die Blutkonzentration an THC, ab dem die rauschmittelinduzierte Fehlerquote so hoch ist, dass eine berauschte Fahrt vorliegt, sondern es wird über den Messwert auf einen kritischen Zeitraum geschlossen, in dem eine Fahrt unter Rauschwirkung nicht ausgeschlossen werden kann. Gemäß geltender Rechtsprechung ist eine Trennung von Konsum und Führen eines Kraftfahrzeugs nicht mehr gegeben, wenn der THC-Wert über 1 ng/ml Blut liegt. Im Bereich 0,5 ng/ml bis 1,0 ng/ml THC kann der §24a dann einschlägig sein, wenn weitere Auffälligkeiten auftreten (Ausfallerscheinungen). Eine Verurteilung nach § 316 StGB ist möglich, wenn mehr als eine Auffälligkeit der Art vorliegt, daß polizeiliche Fragen oder Anordnungen nicht verstanden werden, motorische Fähigkeiten bzw. Koordination reduziert sind, die Sprache verwaschen ist, Pupillen nicht auf Licht reagieren oder das Zeitempfinden stark beeinträchtigt ist (Siehe Thread-Beitrag). Zur Bewertung der Ergebnisse einer Blutanalyse wird häufig die Tabelle nach Daldrup angeführt. Diese Tabelle enthält Konzentrationsschwellen für den Sekundärmetaboliten THC-Carbonsäure, die als Interpretationshilfe dienen sollen. Für die Bewertung einer Blutprobe ist die Berücksichtigung des Entnahmezeitpunktes von entscheidender Bedeutung: Eine Blutprobe kann bsp. bei einem konkretem Anfangsverdacht in unmittelbarem Zusammenhang mit einem Ereignis wie einer allgemeinen Verkehrskontrolle erfolgen. Ein solcher Anfangsverdacht kann seine Ursachen bsp. in den Anzeichen für akuten Konsum haben. In diesem Fall werden die Werte für THC und seine Metaboliten entsprechend hoch sein. In einem anderen Fall kann es sein, dass ein Konsumverdacht an die Fahrerlaubnisbehörde weitergeleitet wird, die dann wiederum die Blutuntersuchung veranlasst, um Zweifeln an der Fahreignung nachzugehen. Der Zeitraum bis zur Blutentnahme wird in diesem Fall bei mehreren Tagen liegen, d.h., Abstinenz vorausgesetzt, werden die Werte für die Kurzzeitmarker unterhalb der Nachweisgrenze gesunken sein und auch der Langzeitmarker wird sich signifikant abgebaut haben. Die Interpretationshilfe nach Daldrup wurde aufgestellt unter der Annahme, dass der Langzeitmarker THC-COOH nach ca. 6 Tagen Abstinenz bewertet werden soll. Die empfohlene Vorgehensweise entspricht dann dem folgenden Flussdiagramm: (Hinweis, 19.08.2020 H.H.: Das Diagramm dient ausschließlich zur groben Orientierung. Solch ein Schema kann die Details der Einzelfall-Behandlung nur sehr bedingt abbilden, und seit der Diagramm-Erstellung hat sich die Rechtsprechung und -anwendung auch weiterentwickelt.) Wird die Blutprobe zeitnah zum Konsum entnommen, so sind die Daldrup-Grenzen jeweils zu verdoppeln. Die Abschätzung der Konsumform aus den THC-COOH-Blutwerten bei zeitnaher Probennahme ist auch bei verdoppelten Daldrup-Grenzen schwierig: Unmittelbar nach der Aufnahme von THC, insbesondere bei intensivem Konsum, kann nicht ausgeschlossen werden, daß auch bei einmaligem Probierkonsum sehr hohe THC-COOH-Konzentrationen erreicht werden. Für eine differenziertere Betrachtung wird deshalb teilweise das folgende Schema zugrunde gelegt: Die Grenzen für die THC-COOH-Konzentrationen zur Unterscheidung zwischen gelegentlichem und Einmalkonsum werden in Abhängigkeit von der Zeitspanne seit der THC-Aufnahme angepasst. Sofern Aussagen des Probanden zu dieser Zeitspanne vorliegen, kann somit auf die Konsumform geschlossen werden. Liegen keine Aussagen des Probanden vor, so ist eine Abschätzung des Zeitraumes zwischen Konsum und Probennahme aus der THC-Konzentration möglich, wobei eine solche Aussage aufgrund der statistischen Schwankungen mit einer Unschärfe behaftet ist. Im Diagramm sind zwei Graphen für Konzentrations-Zeitabhängigkeit der THC-Werte angegeben (gestrichelte Linien, Sekundärachse), die einen Good- bzw. Worse-Case darstellen (allerdings durchaus keine Extrem-Werte; siehe hierzu auch darkstars Erhebung). --------------------------------------------- Die Cannabinoid-Konzentrationen im Blutserum werden u.A. beeinflusst durch die Zeit seit dem letzten Konsum und dem Konsum-Muster. Für einen Probanden, der kürzlich kontrolliert wurde, stellt sich häufig die Frage, welche Werte - und damit verbunden, welche behördlichen Maßnahmen - ihn wohl erwarten; ebenso stellt sich die Frage, welche Rückschlüsse aus den Werten auf das Konsum-Muster gezogen werden können. Ist ein Proband mit einem aktiven THC-Wert von mindestens 1 ng/ml angetroffen worden, so steht „mangelndes Trennvermögen“ im Raume; dies wird im Allgemeinen nur dann fahrerlaubnisrechtlich toleriert, wenn gelegentlicher (d.h. mindestens zweimaliger) oder regelmäßiger (d.h. täglicher oder nahezu täglicher) Konsum ausgeschlossen werden kann. Im Rahmen der „Maastricht-Studie“ wurden unter kontrollierten Bedingungen Probanden Cannabis-Dosen verabreicht und die Cannabinoid-Konzentrationen wurden in Abhängigkeit der Zeit bestimmt. Die untenstehenden Diagramme beruhen auf den Werten aus folgender Quelle: M. R. Möller, G. Kauert, S. Tönnes, E. Schneider, E. L. Theunissen, J. G. Ramaekers, "Leistungsverhalten und Toxikokinetik der Cannabinoide nach inhalativer Marihuanaaufnahme", Blutalkohol 43 (2006), 361. Die wichtigsten Versuchsbedingungen waren:

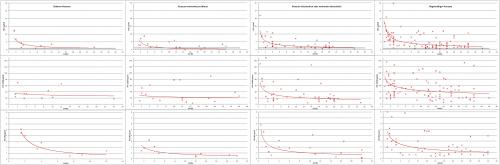

Durch den negativen Schnelltest soll ausgeschlossen werden, daß signifikante Depot-Effekte in die Messung eingehen. Die Probanden simulieren also quasi „Einmal-Konsum“. In den Diagrammen sind die jeweiligen Cannabinoid-Konzentrationen von THC, THC-OH und THC-COOH in Abhängigkeit von der Zeit dargestellt; die angedeuteten Trendlinien bezeichnen den Verlauf der Meßwerte mit den jeweiligen Standard-Abweichungen. Im Rahmen der Aktivitäten im MPU-Board des Verkehrsportals wurden in den letzten Jahren ca. 170 Werte von auffällig gewordenen Usern gesammelt und entsprechend der Angaben zum Konsum-Verhalten und zum Zeitablauf eingeordnet. Diese Angaben entsprechen natürlich nicht Labor-Anforderungen; da die User in diesem Board anonym behandelt werden und es in ihrem eigenen Interesse liegt, freiwillig im Rahmen der Diskussion ihren Fall möglichst exakt darzustellen, wird davon ausgegangen, dass die aufgeführten Werte unter Berücksichtigung einer „Meßtoleranz“ ein gewisses Bild der Realität geben. Die einzelnen Meßwerte sind in den folgenden Diagrammen dargestellt; die Trendlinie wurde mit Excel unter Verwendung des Typs „Potenz“ erstellt. --------------------------------------------- Zur Interpretation der Analysenwerte in den verschiedenen Bundesländern wird die Lektüre des Artikels von Lexus, aktualisiert durch Uwe W, sowie der thematischen sortierten Rechtsprechung von Uwe W in der FAQ empfohlen: THC-Rechtsprechung in den Bundesländern, Versuch eines Überblicks THC-Rechtsprechung thematisch sortiert, Nach Entzugsgründen, ihren Nachweisen, Verfahrensfragen Der Beitrag wurde von Hornblower bearbeitet: 19.08.2020, 16:28 -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung

----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |

||||

|

|

|||||

28.10.2007, 19:10 28.10.2007, 19:10

Beitrag

#10

|

|

Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |

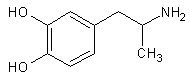

Metabolisierung:

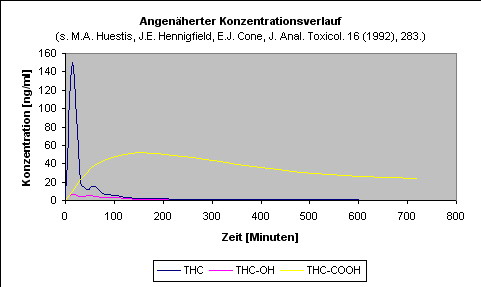

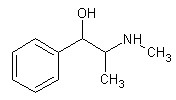

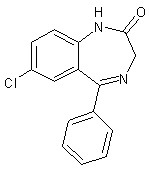

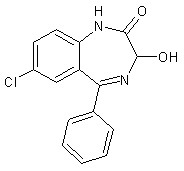

Die biochemische Metabolisierung erfolgt primär durch oxidativen Angriff an der exocyclischen Methylgruppe (C11) über das 11-Hydroxy-THC zur THC-Carbonsäure. Wenngleich der größte Teil des 11-Hydroxy-THC schnell zur stabilen und nicht psychoaktiven THC-Carbonsäure weiterreagiert, so gelangt doch eine signifikante Menge in den Blutkreislauf und wird im Körper verteilt. Die besondere Brisanz liegt dabei in der um etwa den Faktor Drei erhöhten psychoaktiven Wirkung des THC-OH im Vergleich zum THC. Die formale Zwischenstufe des Aldehyds ist offenbar bedeutungslos. Neben diesen Haupt-Stoffwechselwegen erfolgen diverse Hydroxylierungen an den exocyclischen Seitengruppen, vor allem an der langen aliphatischen Seitenkette. Der größte Anteil wird über die wasserlösliche THC-Carbonsäure über den Urin ausgeschieden. Hydroxylierte Metaboliten werden glucuronidiert und weiter metabolisiert.  11-Hydroxy-THC 11-Hydroxy-THC THC-Carbonsäure THC-CarbonsäureDie Toxikokinetik ist Komplex: Aufgrund der langkettigen, aliphatischen Seitengruppe und des tricyclischen Kerns sind das THC und seine Derivate sehr gut fettlöslich; darüber hinaus besitzt das Molekül eine gute Membran-Gängigkeit. Bei der Vielzahl von THC-Metaboliten und –Derivaten ist für die psychoaktive Wirkung anscheinend die Lage der Doppelbindung in 9/10-Position und die Substituierung des C1- und C9-Kohlenstoff von besonderer Bedeutung. Bei inhalativer Applikation (Joint) gelangen 20-80 % des THC schnell in die Blutbahn und werden rasch verteilt, insbesondere in gut durchblutete Organe und ins Nervensystem. Das Maximum der Blutkonzentration wird nach ca. 8-10 Minuten erreicht. Der Stoff überwindet äußerst schnell die Blut-Hirn-Schranke und wird sehr gut in der Hirnmasse gespeichert, was zu einem sehr schnellen Abfallen der Blutkonzentration führt. Ferner wird dem Blut THC entzogen, indem es in der Leber biochemisch zum 11-Hydroxy-THC und weiter zur THC-Carbonsäure umgewandelt wird. Ein weiterer Teil des THC wird aus dem Blutkreislauf entfernt, indem es ins Fettgewebe eingelagert wird.  Ist die THC-Blutkonzentration hinreichend gesunken, gibt die Hirnmasse wiederum gespeichertes THC einfach in den Blutkreislauf ab; einige Untersuchungen berichten in diesem Zusammenhang von einem sekundären Konzentrationsmaximum, das durch die schnelle Freisetzung des gepufferten Wirkstoffs verursacht wird. Wenngleich das THC in der Leber schnell metabolisiert wird, so gelangen dennoch signifikante Mengen in das Fettgewebe und werden wegen der ausgezeichneten Fettlöslichkeit dort gespeichert. Im Vergleich zur Hirnmasse ist das Fettgewebe bedeutend weniger durchblutet und bietet aufgrund der Menge eine große Pufferkapazität; einmal im Fettgewebe eingelagert, wird THC (und ebenfalls seine Metaboliten) nur langsam wieder an den Blutkreislauf abgegeben. Reste von THC können mitunter, insbesondere bei chronischem Konsum, wenn der Wirkstoff akkumuliert wird, noch über Tage in Blut und Urin nachgewiesen werden. Während bei Einzelkonsum die THC-Konzentration schon nach 4-6 Stunden unter der kritischen Grenze von 0,5-1,0 ng/ml liegen kann, kann dies bei hoher Dosierung schon 12-24 h dauern; bei chronischem, schweren Missbrauch kann aktives THC auch nach 28 Tagen noch nachweisbar sein. In der Studie von Perez-Reyes, Owens und diGuiseppi (J. of Clin. Pharm. 21, 201s-207s (1981)) wurde regelmäßigen Marihuana-Rauchern nach 6 Tagen Abstinenz im Abstand von 2 h 2mal 8,82 mg THC inhalativ verabreicht. Folgende THC-Blutkonzentrationen wurden gemessen: --------------------------1. Inhalation 010 min -- > 70 ng/ml 020 min -- > 17 ng/ml 120 min -- > 03 ng/ml --------------------------2. Inhalation 130 min -- > 90 ng/ml 140 min -- > 17 ng/ml 240 min -- > 05 ng/ml Oral appliziertes THC (Haschkekse) werden über den Darm in den Blutkreislauf aufgenommen; die Aufnahmerate ist deutlich schlechter als über die Lunge. Um eine vergleichbare Wirkung zu erzeugen, muss bei oraler Aufnahme etwa die dreifache Menge an Wirkstoff eingesetzt werden. Bedingt durch den Aufnahmeweg wird der größte Teil des oral aufgenommenen THC in der Leber biochemisch umgewandelt (First-Pass-Mechanismus). Im Gegensatz zur inhalativen Aufnahme wird der Großteil der psychoaktiven Wirkung daher nicht vom THC selbst, sondern vom Primärmetaboliten 11-Hydroxy-THC verursacht. Das 11-Hydroxy-THC besitzt eine etwa um den Faktor Drei höhere psychoaktive Wirksamkeit als das THC selbst. Die Mobilität dieses Stoffes ist dabei mit der des THC vergleichbar, d.h. nach Verlassen der Leber wird der Metabolit gut Verteilt und wandert problemlos in die Hirnmasse, wo er seine Wirkung entfalten kann. Zwar ist die stationäre Konzentration des 11-Hydroxy-THC im Blut nur gering, weil es ebenfalls in der Leber schnell zur THC-Carbonsäure umgewandelt wird; durch die aufgrund der Pufferung über eine gewisse Zeit gestreckte Zufuhr an THC wird aber kontinuierlich und zeitversetzt Hydroxy-THC nachgebildet, sodaß über einen längeren Zeitraum der hochaktive Wirkstoff auf einem gewissen Spiegel gehalten wird. Wenngleich also die Wirkstoff-Konzentration im Blut anfangs sehr schnell sinkt, bleibt sie in einer zweiten Phase auf niedrigem Niveau über längere Zeit erhalten. Dieses „niedrige“ Niveau kann durch die Akkumulation aufgrund regelmäßigen Konsums Wirkungs-signifikant angehoben werden. Der Sekundärmetabolit THC-Carbonsäure schließlich ist nicht mehr psychoaktiv. Die weitere biochemische Umwandlung dieses Stoffes erfolgt nur langsam, sodaß dessen Metaboliten forensisch kaum noch interessant sind. Einerseits wird durch die Carbonsäuregruppe die Wasserlöslichkeit des Cannabinoids nun so stark erhöht dass der Stoff gut über den Urin ausgeschieden werden kann; er behält andererseits aber auch seine ausgezeichnete Fettlöslichkeit. Weil die Carbonsäure in der Leber kaum noch abreagiert, wird praktisch der größte Teil des aufgenommenen THC in Form von THC-COOH wieder in den Blutkeislauf gegeben und im Körper verteilt. Durch die Fettlöslichkeit wandert die Carbonsäure in das Fettgewebe und wird dort relativ dauerhaft eingelagert und gut akkumuliert. Dadurch wird die Carbonsäure zu einem ausgezeichneten Langzeitmarker für THC-Konsum. Bei chronischem Konsum kann sich die THC-Carbonsäure massiv anreichern und ist über viele Wochen bishin zu mehreren Monaten bei schwerem Missbrauch nachweisbar.  Die Abbildung ist erstellt auf Basis abgelesener Werte aus Diagrammen von Sekundärliteratur, die sich auf die Huestis-Studie bezieht. In der Studie wurden die Konzentrationsverläufe aus den durchschnittlichen Werten von 6 Probanden nach Rauchen eines 34 mg THC Joints ermittelt. Aufgrund der besonderen Pharmakokinetik des THCs und seiner Metaboliten, durch die Ansammlung an der Wirkstelle und die Metabolisierung zu wirksameren Stoffen nimmt die psychoaktive Wirkung nach THC-Konsum einen ganz anderen Verlauf, als auf den ersten Blick durch den schnellen Abbau der Konzentrationsspitzen dieser Stoffe im Blut erwartet wird. Im Gegensatz bsp. zum Alkohol ist deshalb eine Korrelation der THC-Blutkonzentration mit der psychoaktiven Wirkung nicht sinnvoll: Es besteht keine Wirkungs-Repräsentation durch die Blutkonzentration. Die Festlegung einer Grenzkonzentration für die Wirkstoffe im Blut, ab der ein akuter Rauschzustand vorliegt, ist deshalb nicht möglich. Um Kriterien für einen solchen Rauschzustand festzulegen, sind deshalb zwei Faktoren in Erwägung zu ziehen: Einerseits ist die Zeit seit dem letzten Konsum entscheidend, in der davon ausgegangen werden kann, dass die Wirkung der psychoakiven Stoffe noch vorhanden ist. Aufgrund der untersuchten Abbauraten ist hierfür der Kurzzeitmarker der THC-Blutkonzentration verwendbar. Nach geltender Meinung liegt der THC-Konsum erst dann weit genug zurück, dass eine berauschende Wirkung ausgeschlossen werden kann, wenn die Blutkonzentration bereits unter den Wert von 1 ng/ml Blut abgesunken ist. Andererseits ist zu klären, ob die Konsumfrequenz so groß ist, dass sich ein Wirkstoffpuffer aufgebaut hat, der für eine kontinuierliche Beeinträchtigung der Wahrnehmung und der Körperfunktionen spricht. Ein Maß für die Konsumfrequenz ist dabei der aufgebaute Langzeitpuffer an THC-Carbonsäure. Der Beitrag wurde von Hornblower bearbeitet: 27.05.2010, 16:26 -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung

----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |

|

|

|

29.10.2007, 20:58 29.10.2007, 20:58

Beitrag

#11

|

|

Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |

Wirkungen:

Wirkungseintritt und -dauer: Die Wirkung der psychoaktiven Cannabinoide hängt dem Blutspiegel allgemein etwas hinterher. Bei inhalativer Aufnahme setzt die Wirkung innerhalb weniger Minuten ein. Das Maximum der Blutspiegel-Konzentration wird nach 10 bis 15 Minuten erreicht; in dieser Zeit sind schon verhaltenswirksame Effekte beobachtbar, wobei das Wirkmaximum nach 15 bis 20 Minuten erreicht wird. Die subjektive Rauschwirkung klingt häufig nach 1-2 Stunden, manchmal nach 4 Stunden ab, kann in seltenen Fällen aber auch bis zu 12 Stunden andauern. Bei oraler Applikation wird das THC unvollständiger resorbiert, sodaß üblicherweise im Rahmen der subjektiven Schwankungen die zwei- bis dreifache Menge an THC im Vergleich zur Inhalation eingesetzt werden muß, um eine vergleichbare Rauschwirkung zu erreichen. Die Resorption erfolgt langsamer, sodaß einerseits die Wirkung später einsetzt (Rauschmaximum 2-3 Stunden nach Verzehr), dafür aber auch länger anhält (3-5 Stunden, gelegentlich länger). Symptome und Auswirkungen: Konjunktivitis (gerötete Augen und Bindehäute) und glasiges Aussehen der Augen. Leichte Pupillen-Erweiterung und verlangsamte Pupillen-Licht-Reaktion auf Beleuchtung (Mydriasis). Mundtrockenheit (daraus folgend Drang zum Häufigen Trinken), Schwindel, Gangunsicherheit, Übelkeit, je nach individueller Wirkungsweise auch Heißhunger („Fress-Flash“ ca. 3 h nach dem Cannabis-Konsum), Unruhe, Anstieg des Blutdrucks und der Herzfrequenz (bis 160 Schläge/Minute), sinkende Körpertemperatur. Verringertes Schmerzempfinden. Je nach individueller Wirkungsweise und Stadium Entspannung und Abrücken von den Problemen des Alltags, bishin zu Müdigkeit, Passivität, Apathie, Gleichgültigkeit und Abwendung von der Umwelt; gelegentliche und atypische Zustände von Desorientierung, Verwirrtheit, Angst, Panik und Wahn; andererseits aber auch stimmungshebende Wirkung, Glücksgefühl. motivlose Heiterkeit, Assoziationsreichtum mit Rede- und Lachdrang, Euphorie und Enthemmung. Störung der akustischen und der Farbwahrnehmung („leuchtende Farben“, Lichtempfindlichkeit, Geräusch- und Musikempfindlichkeit) Störungen des Zeitgefühls, des Denkvermögens und des Kurzzeitgedächtnisses. Verlängerung der Reaktions- und Entscheidungszeit, verschlechtertes Erkennen von zentralen und peripheren Lichtsignalen und von Details in bewegten Objekten, Verschlechterung der dynamischen Sehschärfe für bewegte Objekte sowie Verschlechterung des räumlichen Sehens; Störungen der Bewegungskoordination. Bei hohen Dosen Verlust der zeitlichen und räumlichen Orientierung, Halluzinationen. Allgemein Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen: Beeinträchtigung der Wachsamkeit und der Aufmerksamkeit, besonders bei länger dauernden Aufgaben. Die Fähigkeit, über einen längeren Zeitraum mit den Gedanken bei einem Problem zu bleiben, geht verloren. Wichtiges wird von Unwichtigem nicht mehr unterschieden. Das Konzentrationsdefizit, die Müdigkeit und das eingeschränktes Reaktionsvermögen bestehen auch als Nachwirkung noch nach Abklingen des akuten Rauschzustandes. Hieraus resultieren typische Fahrfehler wie mangelndes Spurhalten bishin zum Abkommen von der Fahrbahn, Störung von Automatismen, Fehleinschätzung beim Überholen, bei Abständen und bei Geschwindigkeiten sowie das Übersehen von Ampeln und Verkehrszeichen. Wenngleich die Fahrgeschwindigkeit i.d.R. unterdurchschnittlich ist, sind Missachtung von Vorfahrtsregeln beobachtbar, sowie nicht angepasste/fehlende Reaktionen auf Ereignisse am Rande des Gesichtfeldes (spielende Kinder, Fußgänger, etc.) Feldstudien deuten darauf hin, dass bei Blutkonzentrationen bis 5 ng/ml kein statistisch nachweisbar höheres Unfallrisiko besteht; Untersuchungen zu Fehlerquoten in Wahrnehmung und Reaktion zeigen, dass die Fehlerquoten bei Cannabis-Konsumenten mit einem THC-Blutspiegel von ca. 5 ng/ml etwa denen von Alkohol-Konsumenten mit 0,5 Promill BAK entsprechen. Informationen zum Konsumverhalten der Probanden liegen allerdings nicht vor. Mischkonsum von Cannabis und Alkohol resultiert in deutlich erhöhtem Unfallrisiko. Bei chronischem Missbrauch drohen Persönlichkeitsveränderungen, wie bsp. das Amotivationssyndrom; damit einhergehend sind erhebliche Probleme im sozialen Umfeld, wie z.B. der Arbeit oder Schule. Dessen ungeachtet ist in Ausnahmesituationen eine hohe Kompensationsfähigkeit beobachtbar (bsp. bei Polizei-Kontrollen). Zu fast allen Effekten entwickelt sich eine Gewöhnung (Toleranz) mit daraus folgender Neigung zur Hochdosierung und dem Verlangen nach hoher Konsum-Frequenz. Schon einmaliger Konsum kann bei exponierten Personen schwere psychische Störungen auslösen. Studien deuten darauf hin, dass bei solchen exponierten Personen die Wahrscheinlichkeit des Ausbrechens einer psychischen Störung auch nach Absetzen des Konsums erhöht ist. Die Wirkungen des THC werden i.A. durch Alkohol verstärkt. Synergistische Effekte bei Einnahme anderer Drogen werden beobachtet. Ehemalige Cannabis-Konsumenten berichten von Flashbacks. Akute Toxizität: LD50 (Ratte, oral): 666 mg/kg Chronische Toxizität: Chronischer, schwerer Konsum kann zur allgemeiner Antriebsminderung, Rückzug auf die eigene Person, mangelnde Fähigkeit zur Konfliktbewältigung und zu Depressionen führen. Verwirrtheit und Desorientierung, Phobien, Halluzinationen und Panikattacken bishin zu schweren Psychosen sind bei prädisponierten Personen möglich, bzw. die Wahrscheinlichkeit für den Ausbruch solcher Störungen wird erhöht. Besonders kritisch ist der Konsum bei jungen Menschen zu sehen, weil durch die THC-Wirkungen das Gehirn in seiner Lern- und Entwicklungsfähigkeit gehemmt wird. Entstehende Entwicklungsdefizite lassen sich im späteren Leben nur schwer aufholen. Entzugserscheinungen: Im Allgemeinen wird vorwiegend die Entwicklung einer psychischen Abhängigkeit ausgegangen, während die physische i.d.R. kontrovers diskutiert wird. Dessen ungeachtet berichten regelmäßige Konsumenten nach Beginn der Abstinenz von "innerer Unruhe", Schweißausbrüchen, Schlaflosigkeit und Appetitlosigkeit. Diese akuten Effekte klingen nach wenigen Wochen ab. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung

----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |

|

|

|

30.10.2007, 22:17 30.10.2007, 22:17

Beitrag

#12

|

|

Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |

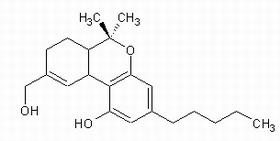

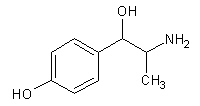

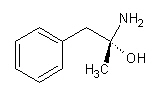

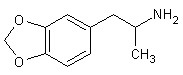

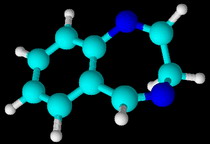

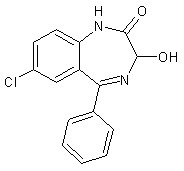

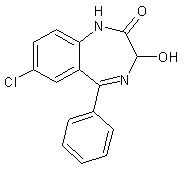

11-Hydroxy-Tetrahydrocannabinol

Synonyme: THC-OH, 11-Hydroxy-THC Chemische Gruppe: Cannabinoide Strukturformel und Stäbchenmodell:   Vorkommen/Verwendung: Primärer Metabolit des THC. Aufnahme: Zu den Aufnahmewegen siehe THC. Während bei inhalativer Aufnahme von Cannabis primär das THC für die psychoaktive Wirkung verantwortlich ist und das THC-OH nur in geringen Konzentrationen vorliegt, wird oral appliziertes THC im oberen Verdauungstrakt resorbiert und zum großen teil direkt in der Leber zu THC-OH aufoxidiert, sodaß bei der oralen Aufnahme das Hydroxy-THC den Hauptwirkstoff darstellt. Nachweis: Nachweisgrenzen, Cut-Offs und Schwellenwerte hängen vom Analysenverfahren, dem Stand der Technik sowie zahlreichen physiologischen Faktoren und anderweitigen Randbedingungen ab. Hier angegebene Grenzwerte können deshalb nur als ungefährer Anhalt dienen und sind nicht verbindlich. Exemplarische Erfahrungen aus der Praxis: Chronischer Konsum, Blutprobe 104 h nach letzter Applikation: 0,4 ng/ml THC-OH Chronischer Konsum, Zeitraum der Blutprobe unbek.: 3,2 ng/ml THC-OH Chronischer Konsum, Blutprobe 4,5 h nach letzter Applikation: 5,6 ng/ml THC-OH. Konsum 4x/Woche, Blutprobe 2,5 h nach letzter Applikation: 5,4 ng/ml THC-OH. Bewertung: THC-OH ist ein Zwischenprodukt, dass bei der Metabolisierung des THC zur THC-Carbonsäure auftritt. Naturgemäß ist die Blutkonzentration i.A. deshalb gering und wird schnell abgebaut. Eine hohe Blutkonzentration dieses Stoffes ist deshalb ein starker Indikator auf zeitnahen Konsum. Metabolisierung: THC-OH wird durch Metabolisierung des THC in der Leber gebildet und dort auch weitgehend schnell weiter zur THC-Carbonsäure oxidiert und so wieder aus dem Blutkreislauf entfernt. Weitere Informationen zur Metabolisierung siehe THC. Wirkungen: Die Wirkung des Hydroxy-THC entspricht derjenigen der psychoaktiven Cannabinoide (siehe hierzu: THC); allgemein wird angenommen, dass THC-OH um das Dreifache psychoaktiv wirksamer ist als THC. Für weitere Informationen zur Wirkung s.a. THC. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung

----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |

|

|

|

31.10.2007, 20:33 31.10.2007, 20:33

Beitrag

#13

|

|

Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |

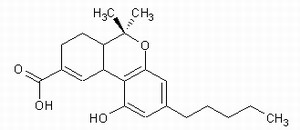

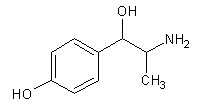

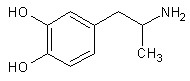

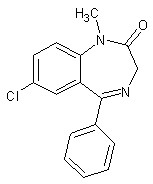

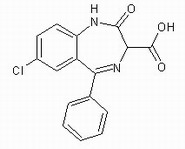

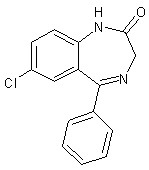

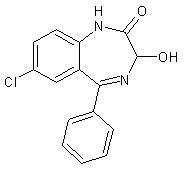

THC-Carbonsäure

Synonyme: THC-COOH, Cannabinolsäure, CBS, THC-Säure, THCA, THCS. Ohne Angabe der Substitutionsposition, an der die Carboxy-Funktion hängt, sind mehrere Isomere Formen denkbar. Im Allgemeinen ist aber der Hauptmetabolit des THC gemeint, das 11-Nor-9-carboxy-Δ-9-Tetrahydrocannabinol. Chemische Gruppe: Cannabinoide. Strukturformel und Stäbchenmodell:   Vorkommen/Verwendung: Hauptmetabolit des THC. Nachweis: Nachweisgrenzen, Cut-Offs und Schwellenwerte hängen vom Analysenverfahren, dem Stand der Technik sowie zahlreichen physiologischen Faktoren und anderweitigen Randbedingungen ab. Hier angegebene Grenzwerte können deshalb nur als ungefährer Anhalt dienen und sind nicht verbindlich. Nachweisbarkeit im Urin: * einmaliger Gebrauch: ca. 1-3 Tage * geringer wöchentlicher Gebrauch (bis 4 mal pro Woche): ca. 4-6 Tage * täglicher Gebrauch: ca. 10-20 Tage * chronischer schwerer Abusus: bis zu 1 Monat und länger Exemplarischer Cut-Off für Urin-Analyse: 25 ng/ml Exemplarischer Cut-Off für Haar-Analyse: 0,05 pg/mg (Pikogramm!) Je nach individuellem Abbauverhalten können die Nachweiszeiten, insbesondere bei regelmäßigem Konsum, deutlich länger sein! Praktische Erfahrung: Chronischer Konsum, Zeitraum nach letzter Applikation unbekannt. THC-COOH: 144,2 ng/ml Blut Chronischer Konsum, Zeitraum nach letzter Applikation: 104 h THC-COOH: 15,9 ng/ml Blut Gelegentlicher Konsum (4x/Woche), Blutprobe 12 h nach letzter Applikation: 1,8 ng/ml THC, 7,8 ng/ml THC-COOH Bewertung: THC-COOH dient als Langzeitmarker für Cannabis-Konsum. Um Anhaltspunkte für das Konsumverhalten zu erlangen, wird zwischen zeitnaher Kontrolle nach dem Konsum und zeitversetzter Screening-Untersuchung unterschieden: Zeitnahe Blutentnahme: > 150 ng/ml --> regelmäßiger Konsum > 10 ng/ml --> gelegentlicher Konsum Bewertung nach Daldrup (bei zeitversetzter (ggf. mehrere Tage) Blutentnahme): >75 ng/ml --> Regelmäßiger Konsum. 5-75 ng/ml --> Gelegentlicher Konsum, Verdacht auf regelmäßigen Konsum. < 5 ng/ml --> Einmaliger oder gelegentlicher Konsum; in Verbindung mit aktivem THC folgt daraus, daß sowohl eine akute, wie auch eine vergangene Applikation vorliegt und somit der Konsum mindestens „gelegentlich“ ist. Für weitere Informationen zur Bewertung von Cannabinoid-Analysen siehe THC. Metabolisierung: THC-COOH entsteht schnell durch die Metabolisierung des Hauptwirkstoffs der Cannabis-Pflanze über die Zwischenstufe des Hydroxy-THCs. Die THC-Carbonsäure lagert sich sehr gut im Fettgewebe ab und wird dort akkumuliert. Der überwiegende Teil der Carbonsäure wird direkt ausgeschieden; der Rest wird weiter hydroxyliert und glucuronidiert. Durch die Akkumulation der THC-Carbonsäure im Körper eignet sich die Blutkonzentration dieses Cannabinoids gut als Indikator für das Konsumverhalten. Exemplarisch ist die folgende Korrelation/Hochrechnung von Blutkonzentration und Konsumfrequenz nach Aderjan (wobei der Autor darauf hinweist, dass individuelle Faktoren das tatsächliche Ergebnis eines Probanden stark beeinflussen können): 1-5 Konsumtage pro Monat --> 40 ng/ml 6-9 Konsumtage pro Monat --> 40-50 ng/ml 10-19 Konsumtage pro Monat --> 50-70 ng/ml 20-30 Konsumtage pro Monat --> >70 ng/ml Für weitere Informationen zur Metabolisierung siehe THC. Wirkungen: THC-Carbonsäure selbst ist nicht psychoaktiv. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung

----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |

|

|

|

01.11.2007, 18:55 01.11.2007, 18:55

Beitrag

#14

|

|

Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |

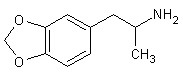

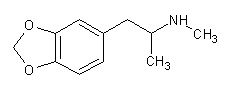

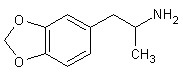

Ecstasy

Ecstasy (XTC) ist keine klar definierbare Substanz, sondern ein Drogencocktail unterschiedlicher Zusammensetzung, i.d.R. auf Amphetamin-Derivaten (derzeit in Deutschland sehr häufig MDMA) basierend. Der Wirkstoff kann einerseits durch neutrale oder andere Wirkstoffe gestreckt oder mit anderen Drogen versetzt sein, um den Kick oder das Suchtpotenzial zu steigern oder Nebenwirkungen zu bekämpfen, wobei sich dieses „Bekämpfen“ nicht auf medizinisch sinnvolle Maßnahmen bezieht, sondern auf die subjektiv empfundenen negativen Auswirkungen des Konsums. Durch solche Mischpräparate können jedoch die toxischen Nebenwirkungen unberechenbar werden. Ebenso können die psychischen Wirkungen individuell unbefriedigend oder äußerst negativ empfunden werden. Verwendete Wirkstoffe sind z.B.: Amphetamin, MDMA (zu einem maßgeblichen Anteil), Methamphetamin, Atropin, Coffein, Ephedrin, MDE, Phentermin, mitunter auch Benzodiazepine. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung

----------- "Gendern" - dat is, wenn dem Sachsen sein Boot umkippt. |

|

|

|

02.11.2007, 21:14 02.11.2007, 21:14

Beitrag

#15

|

|

Mitglied         Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13732 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |

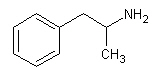

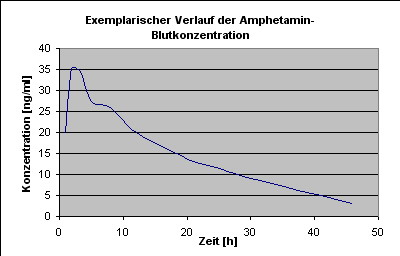

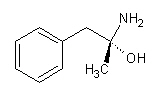

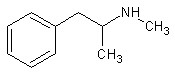

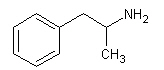

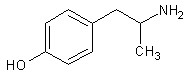

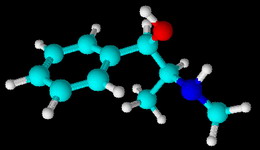

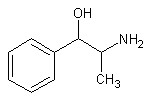

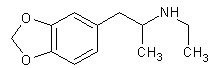

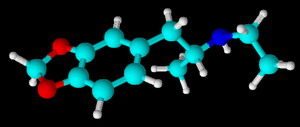

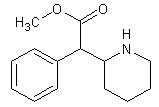

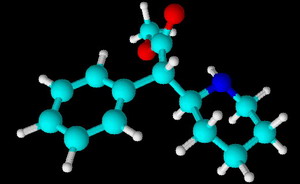

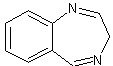

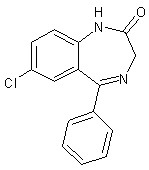

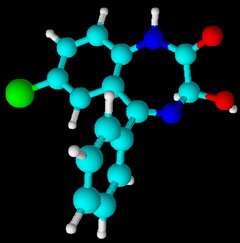

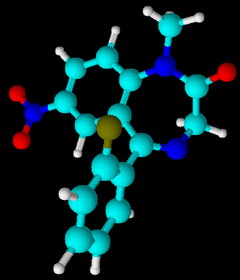

Amphetamin

CAS-Nr.: 300-62-9 EG-Nr.: 206-096-2 RTECS-Nr.: SH9000000 Synonyme: Amfetamin, (RS)-1-Phenylpropan-2-ylazan, α-Methylphenethylamin, Phenylisopropylamin, 1-Phenylpropan-2-amin, Speed, Pep. Durch Protonierung der Amino-Gruppe ist der Stoff leicht in ein Salz überführbar (Amphetamin-sulphat, Amphetamin-phosphat, Amphetamin-hydrochlorid, etc.), verhält sich aber im Körper wie das reine Amphetamin. Verschiedene Amphetamin-Salze werden bsp. vertrieben unter den Markennamen Actemin, Aktedron, Benzedrine, Dexedrine, Adderall Chemische Gruppe: Amphetamine. Das Phenylisopropylamin ist die Stammverbindung einer ganzen Klasse von Wirkstoffen, die Formal durch Derivatisierung aus der Leitstruktur abgeleitet werden können. Die grundsätzliche Wirkungsweise als Weckamine und Aufputschmittel ist bei allen Stoffen dieser Verbindungsklasse ähnlich, wenngleich die Pharmakokinetik und Pharmakodynamik durch die Einführung weiterer funktioneller Gruppen oder Strukturelemente in Teilbereichen gravierend beeinflusst werden kann. Das enorme Wirkpotenzial der Leitstruktur prädestiniert die Amphetamine zu „Designer-Drogen“: Die chemische Synthese geringfügig strukturveränderter Amphetamine ist einfach, sodaß schnell gesetzliche Verbote in Form von Listen mit definierten Stoffen unterlaufen werden können. Während die gebräuchlichsten und billigsten Amphetamine in einschlägigen Verbotslisten aufgeführt sind (z.B. BtmG), ist „exotischeren“ Derivaten nur über „weichere“ Gruppendefinitionen beizukommen, wie z.B. über die Wirkungsbeschreibung „psychoaktive Stoffe“. Strukturformel und Stäbchenmodell:   Vorkommen/Verwendung: Farbloser Feststoff mit Schmelzpunkt 27 °C (kann durch Verunreinigungen erniedrigt sein). Amphetamin wird i.d.R. als Sulphat oder Hydrochlorid in verkehr gebracht; die Salze sind weißliche Pulver, häufig formuliert als Kapseln oder Pillen. Medizinische Verwendung gegen Narkolepsie, ADS/ADHS. Die Verwendung als Diätmittel und Appetitzügler sowie als Asthma-Mittel ist wegen der starken Nebenwirkungen bedenklich und erfolgt i.d.R. nicht mehr. Missbrauch erfolgt durch die Verwendung als Doping-Mittel und als euphorieerzeugende sowie leistungssteigernde Party-Droge (Aufputschmittel). Aufnahme: Oral als Pille oder Getränke-Beimischung, Schnupfen, Injektionen. Einnehmbare Mittel haben unterschiedlichste Konzentrationen. Einzeldosis 5-15 mg, 30 mg sind für Gelegenheitskonsumenten eine hohe Dosis. Bei Gewöhnung kann die Dosis um ein Vielfaches höher liegen: Bis 50-100 mg bei Extremkonsumenten, in Extremfällen Tagesdosen von mehr als 2 g. Bei Alkalisierung des Harns kann es zu Rückresorptionen kommen. Nachweis: Nachweisgrenzen, Cut-Offs und Schwellenwerte hängen vom Analysenverfahren, dem Stand der Technik sowie zahlreichen physiologischen Faktoren und anderweitigen Randbedingungen ab. Hier angegebene Grenzwerte können deshalb nur als ungefährer Anhalt dienen und sind nicht verbindlich. Positiver Befund bei qualitativen Urin-Nachweisen für Amphetamine: 300-1000 ng/ml (abhängig von Methode und Fragestellung) Exemplarischer Cut-Off für Urin: 200 ng/ml Nachweisbarkeit im Blut: ca. 1 Tag Nachweisbarkeit im Urin: Innerhalb von 20 min. nach der Aufnahme ist Amphetamin für 1 – 4 Tage im Urin nachweisbar:

Langzeitnachweis über Haaranalyse; exemplarischer Cut-Off: 0,5 ng/mg. Die GTFCh (2009) gibt folgende Nachweisgrenzen für forensische Erfordernisse an (die Serum/Plasma-Werte erfüllen die Vorgaben der Grenzwertkommission bzgl. § 24a (2) StVG): Amphetamin --> 25 ng/ml (Serum/Plasma), 200 ng/ml (Urin), 0,1 ng/mg (Haare) Praktische Erfahrungen: 7 h nach Ecstasy-Applikation: 38 ng/ml Blut (neben 276 ng/ml MDMA) Schnelltests können falschpositive Ergebnisse liefern bei Einnahme von: